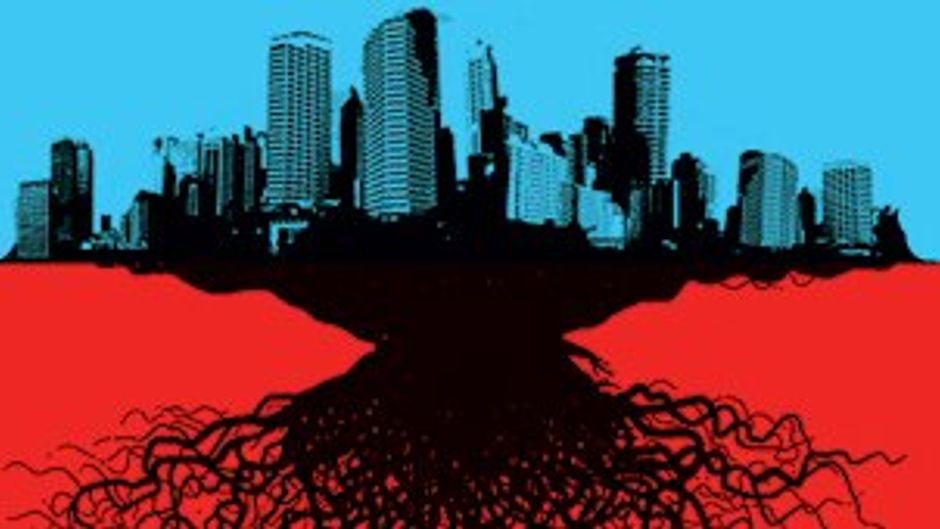

अरुण जेटली ने अपने बजट अभिभाषण में एनडीए सरकार के 100 स्मार्ट शहर बनाने की योजना दुहराई है. यह काम शायद मौजूदा शहरों को और ज्यादा आधुनिक, विस्तृत बनाकर और कुछ नए शहरी इलाके तैयार करके किया जाएगा. वित्त मंत्री ने पांच नए आइआइटी, इतने ही आइआइएम और एम्स की तर्ज पर चार नए संस्थान बनाने की बात भी कही है. सारे प्रस्ताव अच्छे हैं पर दिक्कत यह है कि इन्हें लागू करते वक्त परस्पर स्वायत्त और अलग परियोजनाओं के रूप में देखा जाएगा. यही तो दुखद है क्योंकि ये सभी परियोजनाएं आपस में एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं.

विश्वविद्यालयों को ही लीजिए. शहरों को कामयाब बनाने में ये निर्णायक होते हैं. अमेरिका के बोस्टन शहर की कल्पना बोस्टन-कैंब्रिज इलाके में केंद्रित हारवर्ड, एमआइटी और ऐसे ही अन्य संस्थानों के बगैर नहीं की जा सकती. ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड और कैंब्रिज दोनों शहर इतने गतिशील इसीलिए हैं क्योंकि वहां दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय मौजूद हैं. लंदन और न्यूयॉर्क जैसे तमाम वैश्विक शहरों का कद कम हो जाए यदि वहां एलएसई, एलबीएस, कोलम्बिया युनिवर्सिटी और एनवाइयू जैसे संस्थान न हों. शहर के बाकी हिस्सों से अलग होने की बजाय ये संस्थान इन शहरों के पारिस्थितिकीय तंत्र का अभिन्न अंग हैं.

सिंगापुर जैसे नए कामयाब शहरों ने भी विश्वविद्यालयों, वैचारिक संस्थानों और शोध केंद्रों पर भारी निवेश किया है. ये न सिर्फ बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरे हैं बल्कि व्यापक शहरी पारिस्थितिकी का हिस्सा हैं. वास्तव में, जब वहां की सरकार ने सिंगापुर मैनेजमेंट युनिवर्सिटी की योजना बनाई तो शहर के बीचोबीच इसकी परिकल्पना की गई. एक तरफ युवाओं के शहरी रंग-ढंग और गतिविधियों से शहर को लाभ होता है तो दूसरी ओर सरकारी और कॉर्पोरेट संस्थानों से निकटता का फायदा युनिवर्सिटी को भी मिलता है.

अब भारत में अकादमिक संस्थानों की स्थापना की योजना के साथ इसकी तुलना कर के देखें, जहां संस्थानों की परिकल्पना सिर्फ छात्रों को पढ़ाने के लिए की जाती है जिनका शहर में रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ कोई सीधा रिश्ता नहीं होता. यहां के योजनाकार शहरी परियोजनाओं को यांत्रिक और ठस इकाइयों के रूप में देखते हैं, एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के तौर पर नहीं.

यही वजह है कि यहां आजादी के बाद स्थापित विश्वविद्यालय बंद परिसरों में और अक्सर ही शहरों से दूर बनाए गए जहां शहर के साथ कोई भी संवाद मुश्किल है. समाजवादी युग में फैक्ट्री टाउनशिप के मॉडल पर स्थापित इन संस्थानों की चारदीवारियां अपने रहवासियों को सामाजिक और बौद्धिक तौर पर अलग-थलग रखती हैं. यही वजह है कि आइआइटी जैसा प्रतिष्ठित संस्थान होने के बावजूद कानपुर और खडग़पुर जैसे शहरों को मामूली लाभ ही मिला है.

यहां तक कि दिल्ली और मुंबई में भी आइआइटी एक बंद दुनिया की मानिंद पड़े हुए हैं. आजादी से पहले विश्वविद्यालयों को शहरी ताने-बाने के हिस्से के तौर पर देखा जाता था. बंबई और कलकत्ता के कॉलेज लंदन की तर्ज पर शहर के बीच में बसाए गए. इलाहाबाद और अलीगढ़ की पहचान ही वहां के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बन गए, ठीक वैसे ही जैसे ऑक्सफोर्ड और कैंब्रिज में है.

मैंने जब कभी भारतीय योजनाकारों और अफसरों से 'स्मार्ट शहरों’ की बाबत सवाल किए, मुझे आवश्यक बुनियादी ढांचे की जरूरतों पर पहले से तैयार एक सूची थमा दी गई: अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, स्मार्ट पावर ग्रिड वगैरह. इसमें एक बात की अनदेखी कर दी जाती है: शहर का वास्ता उसमें रहने वाले लोगों से होता है, इमारतों से नहीं. कामयाब शहर वे होते हैं जो अपने भीतर इंसानी पूंजी को संजो सकें और नवाचार, सृजन, विचार-विनिमय को प्रोत्साहित कर सकें.

मतलब 'स्मार्ट’ होने के लिए शहरों को हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है. विश्वविद्यालय इस सॉफ्टवेयर का अनिवार्य अंग हैं. यही वजह है कि अतीत के तमाम महान शहर जैसे एथेन्स, फ्लोरेन्स, कॉन्सटैन्टिनोपल, रोम, अलेक्जेंड्रिया, उज्जैन, बनारस आदि हमेशा से ही बौद्धिकता के भी केंद्र रहे हैं.

प्रतिभावान लोग इन शहरों में आते थे, यहां विचारों के विनिमय को प्रोत्साहन दिया जाता था और उससे नवाचार को बढ़ावा मिलता था. आज के संदर्भ में विश्वविद्यालय न सिर्फ शहरों में युवाओं को खींच कर लाते हैं बल्कि कॉन्फ्रेंस, सांस्कृतिक आयोजनों और खेलकूद के लिए स्थल भी मुहैया कराते हैं जहां संवाद संभव होता है और शहरी केंद्र उनसे जीवंत हो उठते हैं.

अब सरकार ने नए अकादमिक संस्थान बनाने की मंशा जता दी है, तो उसका जोर इनके लिए जमीन अधिग्रहीत करने, उन पर इमारतें खड़ी करने पर ही होगा. कामयाबी इससे देखी जाएगी कि किस संस्थान को कितनी जमीन मिली है. यह कवायद अनेक स्तरों पर बेकार साबित होगी.

अव्वल तो इस नजरिये की मांग ही होती है कि उर्वर कृषि और वन भूमि को कब्जाया जाए. कुछ हजार लोगों को पढ़ाने के लिए हमें सैकड़ों एकड़ जमीन की जरूरत क्यों होनी चाहिए? जेटली जानते हैं कि वे जिस श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़े हैं, वह सिर्फ 17 एकड़ पर बना है. दुनिया में तमाम शीर्ष संस्थान इससे कम जमीन से काम चलाते हैं. स्वतंत्र संस्थान बनाने के लिए सुदूर स्थानों में आवास, सभा कक्ष आदि के लिए कीमती बुनियादी ढांचे की जरूरत पड़ती है.

शहर में यही सुविधाएं उसके समग्र बुनियादी ढांचे में अतिरिक्त योगदान की तरह होंगी. शहरों से दूर बने परिसर अपनी फैकल्टी और स्टाफ की सामाजिक और पेशेवर जरूरतों से सरोकार नहीं रखते. अच्छी फैकल्टी लाने में यह बड़ा अवरोध है. शहरी नजरिए से सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे सुदूर और अलग-थलग परिसर शहरी तंत्र का हिस्सा नहीं होते. छात्र यहां आते हैं और निकल जाते हैं.

सरकार को इसीलिए 'स्मार्ट शहरों’ की नींव में नए अकादमिक संस्थानों के बीज डालने चाहिए यानी नए आइआइटी, आइआइएम और एम्स की बुनावट मौजूदा शहरी ताने-बाने के भीतर की जानी चाहिए. मुमकिन है कागज पर इसका खाका खींचना जटिल लगे, लेकिन जमीनी स्तर पर यह ऐसे शहर पैदा कर पाएगा जो गतिशील होंगे और वास्तव में 'स्मार्ट’ होंगे.

(संजीव सान्याल एक अर्थशास्त्री और शहरी सिद्धांतकार हैं)

विश्वविद्यालयों को ही लीजिए. शहरों को कामयाब बनाने में ये निर्णायक होते हैं. अमेरिका के बोस्टन शहर की कल्पना बोस्टन-कैंब्रिज इलाके में केंद्रित हारवर्ड, एमआइटी और ऐसे ही अन्य संस्थानों के बगैर नहीं की जा सकती. ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड और कैंब्रिज दोनों शहर इतने गतिशील इसीलिए हैं क्योंकि वहां दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय मौजूद हैं. लंदन और न्यूयॉर्क जैसे तमाम वैश्विक शहरों का कद कम हो जाए यदि वहां एलएसई, एलबीएस, कोलम्बिया युनिवर्सिटी और एनवाइयू जैसे संस्थान न हों. शहर के बाकी हिस्सों से अलग होने की बजाय ये संस्थान इन शहरों के पारिस्थितिकीय तंत्र का अभिन्न अंग हैं.

सिंगापुर जैसे नए कामयाब शहरों ने भी विश्वविद्यालयों, वैचारिक संस्थानों और शोध केंद्रों पर भारी निवेश किया है. ये न सिर्फ बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरे हैं बल्कि व्यापक शहरी पारिस्थितिकी का हिस्सा हैं. वास्तव में, जब वहां की सरकार ने सिंगापुर मैनेजमेंट युनिवर्सिटी की योजना बनाई तो शहर के बीचोबीच इसकी परिकल्पना की गई. एक तरफ युवाओं के शहरी रंग-ढंग और गतिविधियों से शहर को लाभ होता है तो दूसरी ओर सरकारी और कॉर्पोरेट संस्थानों से निकटता का फायदा युनिवर्सिटी को भी मिलता है.

अब भारत में अकादमिक संस्थानों की स्थापना की योजना के साथ इसकी तुलना कर के देखें, जहां संस्थानों की परिकल्पना सिर्फ छात्रों को पढ़ाने के लिए की जाती है जिनका शहर में रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ कोई सीधा रिश्ता नहीं होता. यहां के योजनाकार शहरी परियोजनाओं को यांत्रिक और ठस इकाइयों के रूप में देखते हैं, एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के तौर पर नहीं.

यही वजह है कि यहां आजादी के बाद स्थापित विश्वविद्यालय बंद परिसरों में और अक्सर ही शहरों से दूर बनाए गए जहां शहर के साथ कोई भी संवाद मुश्किल है. समाजवादी युग में फैक्ट्री टाउनशिप के मॉडल पर स्थापित इन संस्थानों की चारदीवारियां अपने रहवासियों को सामाजिक और बौद्धिक तौर पर अलग-थलग रखती हैं. यही वजह है कि आइआइटी जैसा प्रतिष्ठित संस्थान होने के बावजूद कानपुर और खडग़पुर जैसे शहरों को मामूली लाभ ही मिला है.

यहां तक कि दिल्ली और मुंबई में भी आइआइटी एक बंद दुनिया की मानिंद पड़े हुए हैं. आजादी से पहले विश्वविद्यालयों को शहरी ताने-बाने के हिस्से के तौर पर देखा जाता था. बंबई और कलकत्ता के कॉलेज लंदन की तर्ज पर शहर के बीच में बसाए गए. इलाहाबाद और अलीगढ़ की पहचान ही वहां के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बन गए, ठीक वैसे ही जैसे ऑक्सफोर्ड और कैंब्रिज में है.

मैंने जब कभी भारतीय योजनाकारों और अफसरों से 'स्मार्ट शहरों’ की बाबत सवाल किए, मुझे आवश्यक बुनियादी ढांचे की जरूरतों पर पहले से तैयार एक सूची थमा दी गई: अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, स्मार्ट पावर ग्रिड वगैरह. इसमें एक बात की अनदेखी कर दी जाती है: शहर का वास्ता उसमें रहने वाले लोगों से होता है, इमारतों से नहीं. कामयाब शहर वे होते हैं जो अपने भीतर इंसानी पूंजी को संजो सकें और नवाचार, सृजन, विचार-विनिमय को प्रोत्साहित कर सकें.

मतलब 'स्मार्ट’ होने के लिए शहरों को हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है. विश्वविद्यालय इस सॉफ्टवेयर का अनिवार्य अंग हैं. यही वजह है कि अतीत के तमाम महान शहर जैसे एथेन्स, फ्लोरेन्स, कॉन्सटैन्टिनोपल, रोम, अलेक्जेंड्रिया, उज्जैन, बनारस आदि हमेशा से ही बौद्धिकता के भी केंद्र रहे हैं.

प्रतिभावान लोग इन शहरों में आते थे, यहां विचारों के विनिमय को प्रोत्साहन दिया जाता था और उससे नवाचार को बढ़ावा मिलता था. आज के संदर्भ में विश्वविद्यालय न सिर्फ शहरों में युवाओं को खींच कर लाते हैं बल्कि कॉन्फ्रेंस, सांस्कृतिक आयोजनों और खेलकूद के लिए स्थल भी मुहैया कराते हैं जहां संवाद संभव होता है और शहरी केंद्र उनसे जीवंत हो उठते हैं.

अब सरकार ने नए अकादमिक संस्थान बनाने की मंशा जता दी है, तो उसका जोर इनके लिए जमीन अधिग्रहीत करने, उन पर इमारतें खड़ी करने पर ही होगा. कामयाबी इससे देखी जाएगी कि किस संस्थान को कितनी जमीन मिली है. यह कवायद अनेक स्तरों पर बेकार साबित होगी.

अव्वल तो इस नजरिये की मांग ही होती है कि उर्वर कृषि और वन भूमि को कब्जाया जाए. कुछ हजार लोगों को पढ़ाने के लिए हमें सैकड़ों एकड़ जमीन की जरूरत क्यों होनी चाहिए? जेटली जानते हैं कि वे जिस श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़े हैं, वह सिर्फ 17 एकड़ पर बना है. दुनिया में तमाम शीर्ष संस्थान इससे कम जमीन से काम चलाते हैं. स्वतंत्र संस्थान बनाने के लिए सुदूर स्थानों में आवास, सभा कक्ष आदि के लिए कीमती बुनियादी ढांचे की जरूरत पड़ती है.

शहर में यही सुविधाएं उसके समग्र बुनियादी ढांचे में अतिरिक्त योगदान की तरह होंगी. शहरों से दूर बने परिसर अपनी फैकल्टी और स्टाफ की सामाजिक और पेशेवर जरूरतों से सरोकार नहीं रखते. अच्छी फैकल्टी लाने में यह बड़ा अवरोध है. शहरी नजरिए से सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे सुदूर और अलग-थलग परिसर शहरी तंत्र का हिस्सा नहीं होते. छात्र यहां आते हैं और निकल जाते हैं.

सरकार को इसीलिए 'स्मार्ट शहरों’ की नींव में नए अकादमिक संस्थानों के बीज डालने चाहिए यानी नए आइआइटी, आइआइएम और एम्स की बुनावट मौजूदा शहरी ताने-बाने के भीतर की जानी चाहिए. मुमकिन है कागज पर इसका खाका खींचना जटिल लगे, लेकिन जमीनी स्तर पर यह ऐसे शहर पैदा कर पाएगा जो गतिशील होंगे और वास्तव में 'स्मार्ट’ होंगे.

(संजीव सान्याल एक अर्थशास्त्री और शहरी सिद्धांतकार हैं)